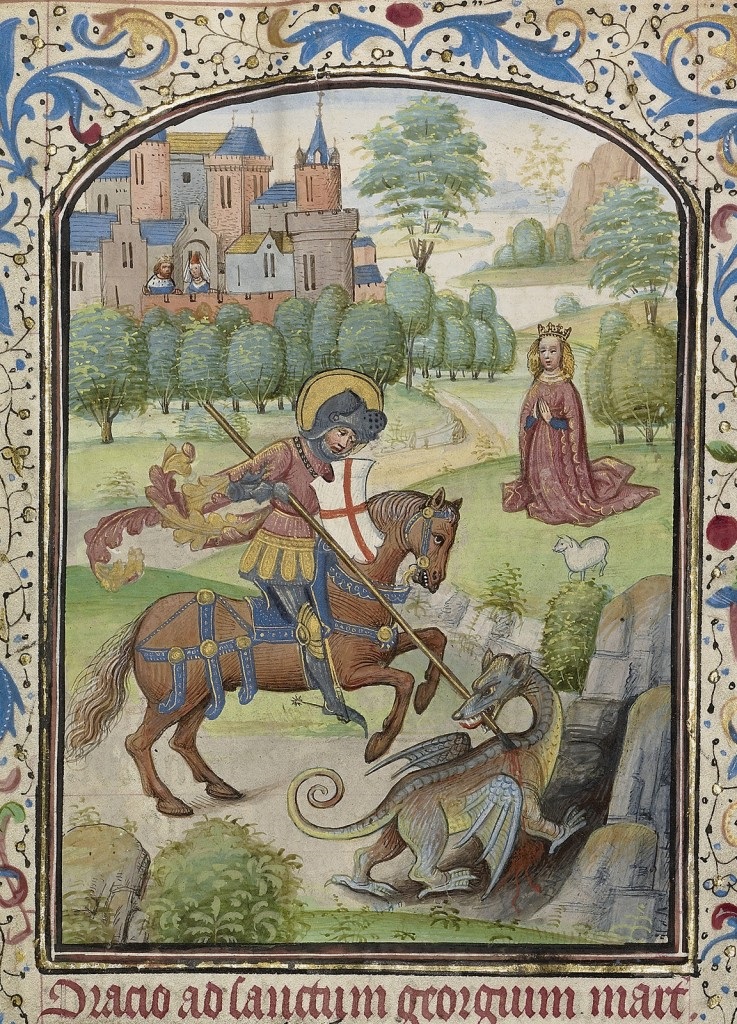

San Giorgio e il drago "leggendario"

Nella sezione dei commenti del mio ultimo post, un lettore ha suggerito che ciò di cui il mondo ha bisogno oggi non sono ulteriori Vite dei santi, ma ulteriori esempi viventi di santità. "Nessuno legge le Vite", ha detto. Forse ha ragione. Un santo vivente, reale dovrebbe essere un'ispirazione molto più convincente rispetto ai rifacimenti (talvolta) idiosincratici delle vite dei santi morti da tempo. Ma se così fosse, che cosa dobbiamo pensare della seguente storia?

Il neo-canonizzato anziano Paissio, dopo aver saputo di un certo anziano Giuseppe l'esicasta, decise di fargli visita. Immediatamente, molti altri monaci cercarono di dissuaderlo. Gli raccontarono storie dell'orrore di come l'anziano Giuseppe picchiasse i suoi monaci, di come egli praticava l'auto-flagellazione. Poi toccarono la vetta con le parole magiche: l'anziano Giuseppe era vittima di possessione e di delusione spirituale. L'anziano Paissio decise di non visitare il suo compagno di santità, e poi se ne pentì come di uno dei più grandi errori della sua vita.

Se un uomo santo non era in grado di riconoscere la santità quando ne sentiva parlare, che cosa impedirà a noi di oltrepassare, senza accorgercene, il più grande santo del mondo, anche se vive alla porta accanto? Io credo che sia esattamente questo il motivo per cui abbiamo bisogno più che mai delle Vite dei santi, se non altro perché, essendo scritte da poeti (o almeno da autori con anime poetiche), contribuiscono a nutrire un modo poetico di vedere il mondo come un antidoto alla mentalità del metodo scientifico (si vedano i miei precedenti post qui e qui).

Il neo-canonizzato san Porfirio ci ricorda l'importanza di questo modo poetico di vivere il mondo:

Perché una persona diventi cristiana, deve avere un'anima poetica. Deve diventare un poeta. Cristo non vuole anime insensibili in sua compagnia. Un cristiano, anche se solo quando ama, è un poeta e vive in mezzo alla poesia. I cuori poetici abbracciano l'amore e lo percepiscono profondamente. (Ferito dall'Amore, p. 218 dell'edizione inglese)

"Ma", dice lo scettico, "che dire di tutti quegli elementi leggendari nelle Vite, di tutte quelle inesattezze storiche, di tutti quei motivi ripetuti? Non sono altro che favole! Sono davvero elementi necessari per lo sviluppo di questo senso poetico?" Solo per amor di discussione, supponiamo che le Vite siano davvero "cariche" di miti pagani, eventi leggendari, e anche elementi favolistici. Vuol dire che dovrebbero essere ignorate? J. R. R. Tolkien ha qualcosa da dire al riguardo:

Quando abbiamo esaminato molti degli elementi che si trovano comunemente incorporati nelle fiabe... come per esempio le reliquie di antiche usanze una volta praticate nella vita quotidiana... rimane ancora un punto troppo spesso dimenticato: che si tratta dell'effetto prodotto ora da queste vecchie cose nelle storie come sono ... aprono una porta su un altro tempo, e se vi passiamo attraverso, anche se solo per un momento, ci troviamo al di fuori del nostro tempo, forse al di fuori del tempo stesso. ("Saggio sulle fiabe")

Ciò che Tolkien dice dei tropi nelle fiabe è altrettanto vero per gli eventi leggendari o i motivi ripetuti nelle Vite, come le apparizioni miracolose di icone sui fiumi, gli asceti che da neonati digiunano dal latte della madre il mercoledì e il venerdì, gli angeli che imprimono doni miracolosi di apprendimento a un bambino analfabeta. Anche se, per amor di discussione, concediamo che non avrebbero mai potuto accadere nella "vita reale" (qualunque cosa essa sia), hanno un "effetto letterario" che aiuta a rendere le Vite manuali di istruzioni estremamente efficaci per noi che siamo meri bambini nella fede.

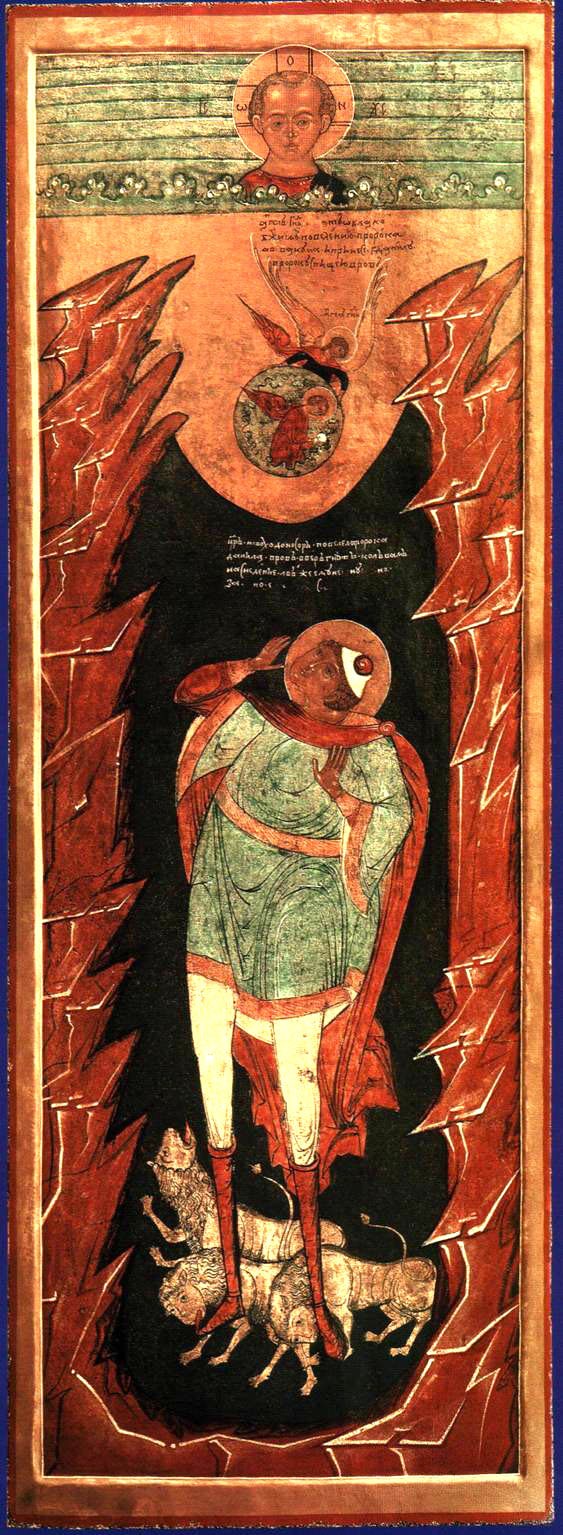

La visita miracolosa di Abacuc a Daniele nella fossa dei leoni

Il "Saggio sulle fiabe" di Tolkien è un inaspettato tesoro di saggezza per quanto riguarda l'utilità degli "elementi fantastici" nelle Vite dei Santi. È vero, parla di favole, non di agiografia. Ma continuo ancora a concedere, per amor di discussione, che le vite dei santi, così come ci sono state tramandate, sono piene di favole. In questa luce, il suo saggio è molto illuminante. Prima di tutto, Tolkien sostiene l'utilità e la necessità della fantasia in sé:

La fantasia... è, credo, non una forma inferiore, ma una forma superiore di arte, anzi la forma quasi più pura, e quindi (se raggiunta) la più potente. La fantasia, naturalmente, inizia con un vantaggio: sospende la stranezza. Ma questo vantaggio è stato ritorto contro di essa, e ha contribuito al suo discredito. Molte persone non amano essere "sospese". Non amano qualsiasi ingerenza con il mondo primario, o con quei piccoli scorci di tale mondo che sono a loro familiari. Essi, dunque, stupidamente e anche maliziosamente confondono la fantasia con i sogni, in cui non c'è arte; e con i disturbi mentali, in cui non vi è neppure controllo: con l'illusione e l'allucinazione.

Questa è la risposta di coloro che preferirebbero non vedere altro che biografia nuda e cruda nelle Vite dei Santi. A tali amanti della ragione, Tolkien ribatte:

La fantasia è un'attività umana naturale. Certamente non distrugge né insulta la ragione; e non ha né smussato l'appetito per la verità scientifica, né ne ha oscurato la percezione. Al contrario. Quanto è più netta e chiara la ragione, tanto migliore sarà la fantasia da lei prodotta. Se gli uomini fossero mai in uno stato in cui non vogliono o non possono percepire la verità (fatti o prove), allora la fantasia languirebbe fino a quando tale stato non sia curato. Se mai si fissassero in quello stato (ciò non sembrerebbe affatto impossibile), la fantasia finirebbe per perire, e per diventare morbosa delusione. La fantasia creativa si fonda infatti sul difficile riconoscimento che le cose in tutto il mondo siano così come appare sotto il sole; sul riconoscimento di un fatto, ma non sulla schiavitù ad esso.

Lungi dal negare i "fatti", le fiabe fanno molto di più per illuminare il modo in cui esiste il mondo di quanto potrebbe mai fare l'arido ragionamento scientifico. C'è una ragione per questo. La fantasia ci aiuta a vedere le verità che abbiamo smesso di vedere, perché siamo diventati così abituati a tali verità da non considerarle più:

Abbiamo bisogno, in ogni caso, di ripulire le nostre finestre; in modo che le cose viste chiaramente possano essere liberate dal grigiore sfocato della banalità o della familiarità... Questa banalità è davvero la penalità di una "appropriazione": le cose che sono banali, o (in senso cattivo) familiari, sono le cose di cui ci siamo appropriati, legalmente o mentalmente. Diciamo che le conosciamo. Sono diventate come cose che una volta ci attraevano per il loro scintillio, o il loro colore, o la loro forma, e abbiamo messo le mani su di loro, e poi le abbiamo bloccate nel nostro tesoro, le abbiamo acquisite, e con l'acquisizione abbiamo smesso di guardarli.

Ma vi è una funzione ancora più importante che le fiabe soddisfano. Sono tutte presentimenti o echi della "storia più grande mai raccontata," il Vangelo:

Mi permetterei di dire che, avvicinandomi alla storia cristiana da questa direzione, ho avuto a lungo la sensazione (una sensazione gioiosa) che Dio ha redento le creature corrotte, gli uomini, in un modo appropriato per questo aspetto, come per gli altri, della loro strana natura. I Vangeli contengono una favola, o una storia di un genere più ampio che abbraccia tutta l'essenza delle fiabe... Ma questa favola è entrate nella storia e nel mondo primario... La nascita di Cristo è l'eucatastrofe della storia dell'uomo. La Risurrezione è l'eucatastrofe della storia dell'Incarnazione... Non c'è racconto che più di questo gli uomini preferirebbero trovare vero, e nessuno che tanti uomini scettici hanno accettato come vero in base ai suoi meriti. Infatti la sua arte ha il tono estremamente convincente dell'arte primaria, cioè della creazione. Rifiutarlo porta tristezza o ira. Non è difficile immaginare l'emozione particolare e la gioia che proveremmo, se una qualsiasi favola particolarmente bella risultasse essere "in primo luogo" vera, e la sua narrazione fosse storia, senza per questo necessariamente perdere il significato mitico o allegorico che aveva posseduto. Non è difficile, perché non ci è richiesto di cercare di concepire alcunché di qualità sconosciuta. La gioia avrebbe esattamente la stessa qualità, se non nella stessa misura, della gioia che dà la "svolta" in una favola: tale gioia ha il gusto stesso della verità primaria. (In caso contrario, il suo nome non sarebbe gioia.) Guarda in avanti (o all'indietro: la direzione in questo senso non è importante) alla grande eucatastrofe. La gioia cristiana, la Gloria, è dello stesso tipo; ma è per eccellenza (infinitamente, se la nostra capacità non fosse finita) elevata e gioiosa. Ma questa storia è suprema; ed è vera. L'arte è stata verificata. Dio è il Signore, degli angeli e degli uomini... e degli elfi. La leggenda e la storia si sono incontrate e fuse.

L'eucatastrofe della Natività

È una cosa sorprendente e coraggiosa, quella che Tolkien afferma. "Anche così", dice lo scettico, " l'adempimento di tutti i miti nell'Incarnazione non rende obsoleti tutti gli altri miti e leggende? Non abbiamo più bisogno di fiabe, dal momento che Cristo è venuto nella carne "Ah, ma Tolkien ha una risposta anche a questo:

Ma nel regno di Dio la presenza del più grande non deprime il piccolo. L'uomo redento è ancora uomo. La storia, la fantasia, vanno ancora avanti, e devono andare avanti. L'Evangelium non ha abrogato le leggende; le ha santificate, in particolare il "lieto fine". Il cristiano deve ancora lavorare, con la mente e il corpo, soffrire, sperare, e morire; ma ora può percepire che tutte le sue attitudini e facoltà hanno uno scopo, che può essere redento. Così grande è la generosità con cui è stato trattato, che egli può ormai, forse, osare immaginare che attraverso la fantasia potrà realmente aiutare nello sviluppo e nell'arricchimento multiplo della creazione. Tutte le storie possono diventare realtà; e tuttavia, alla fine, redente, possono essere tanto simili e tanto dissimili dalle forme che noi diamo loro, quanto l'uomo, finalmente redento, sarà simile e dissimile dall'uomo caduto che conosciamo.

Quindi dovremmo accogliere questi elementi fiabeschi, anche nelle Vite dei santi. Le Vite non sono impoverite dall'inclusione di gesta eroiche pre-cristiane, uccisioni dei draghi, espulsione di serpenti dal ventre dei pagani, viaggi miracolosi a distanze impossibili. Esse sono arricchite, come lo siamo noi, se ci addestriamo ad avere un'immaginazione morale, non una diabolica, se ci sforziamo di sviluppare un animo poetico, non un animo critico che distrugge tutto ciò che tocca.

Per la cronaca, non sto suggerendo che l'agiografia critica sia un esercizio del tutto inutile. Diventa pericolosa solo quando smettiamo di vedere il mondo come una rivelazione costante dell'amore miracoloso di Dio. Le Vite dei Santi, nella forma in cui sono state conservate dalla Tradizione della Chiesa, ci aiutano a recuperare quella visione di un mondo caduto, ma ancora illuminato dalla grazia.

|